|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東京屋形船案内 |

| ライトアップ浅草寺と 浅草燈籠会 |

上野東照宮と 寛永寺の五重塔 |

佃島・月島慕情 昭和の匂いの下町 |

重要文化財の隅田川の橋 勝鬨橋・永代橋・清洲橋 |

隅田川中央大橋 チャレンジャー像 |

| 小さい秋探して東京 清澄・浜離宮・六義園 |

神宮外苑の銀杏並木 黄金色につつまれて |

日比谷公園の晩秋 薔薇と菊花展 |

浜離宮恩賜公園の春 幽玄の八重桜の夜 |

東京スカイツリー 隅田川からの眺め |

◆ 令和4年(2022年)・新年の東京 ◆

2022年1月5日(水曜)の東京・神田界隈と東京・丸の内

◆ 神田明神 ◆

神田明神正面(左側が甘酒の天野屋)

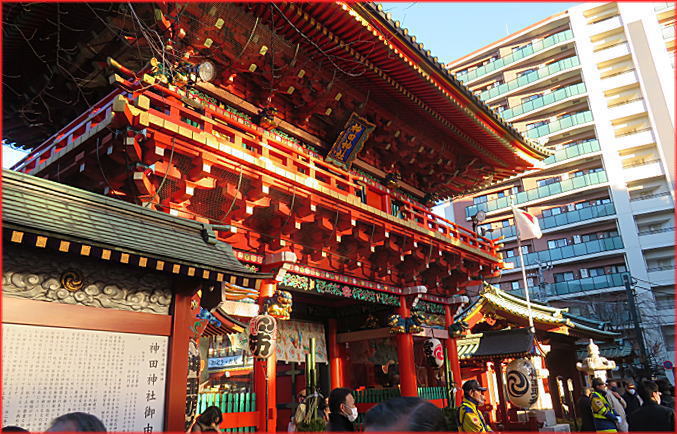

桃山風の隋神門

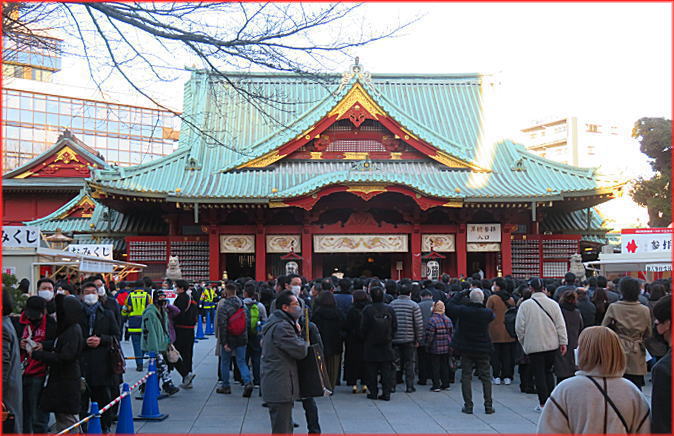

神田明神・御社殿(2022年1月5日 pm3:00頃)

◆ 湯島聖堂 ◆

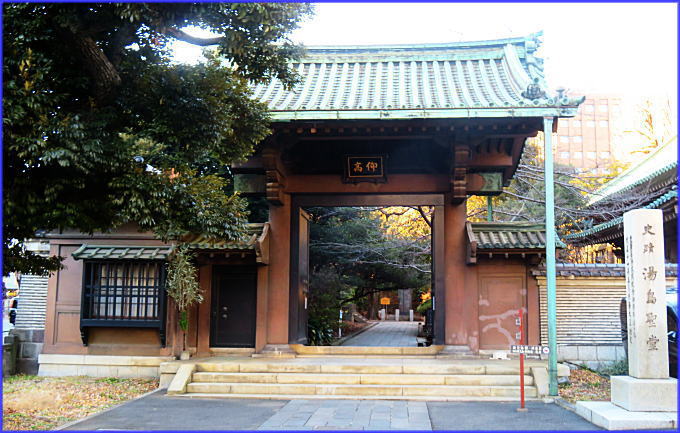

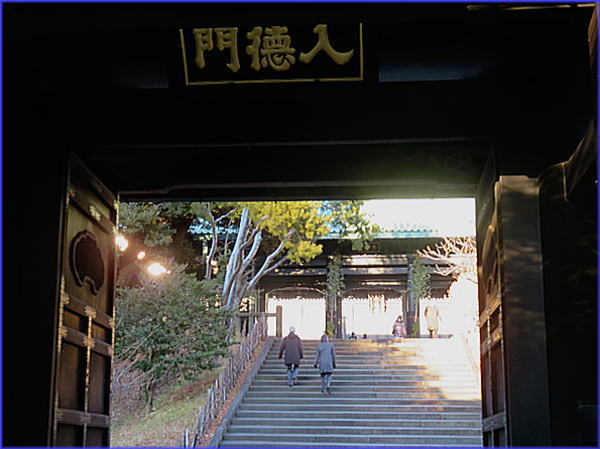

仰高門(ぎょうこうもん)

唯一江戸時代の建物が残る入徳門と杏壇門

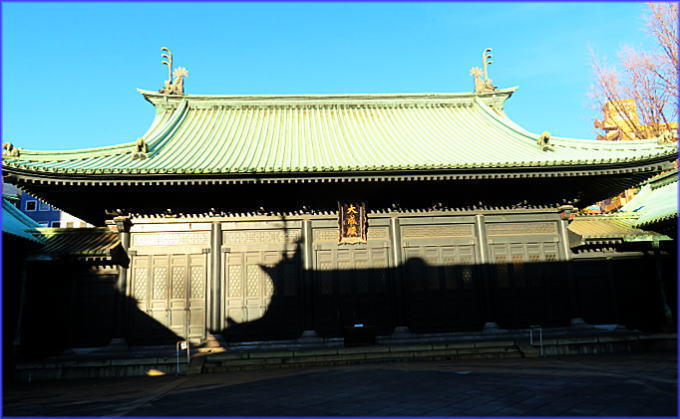

孔子と四賢人を祭る大聖殿(土・日曜・祝日に開廟)

◆ 東京・丸の内 ◆

東京駅・丸の内

丸の内・仲通のシャンパン・ゴールド

◆ 神田明神と湯島聖堂 ◆

御茶ノ水から聖橋を渡ると湯島聖堂と神田明神がある。

江戸の静寂と喧騒が道路ひとつを隔て存在する。

(2020年1月10日)

江戸総鎮守 神田明神

江戸時代初めには江戸城の鬼門除けとして尊崇され、

神田祭の山車は将軍上覧のために江戸城中に入ったので、

一名天下祭とも言われた。

「神田囃子」は無形文化財に指定されている。

創建は天平2年(730年)とされ、すでに1275年以上の歴史がある。

現在の祭神は3柱で序列は、

一ノ宮は大己貴命(おおなむちのみこと)で、別名を大国主命、大黒様という

二ノ宮は少彦名命(すくなひこなのみこと)で、別名を恵比寿様という

三ノ宮は平将門神で、「弱きを助け、強きを挫く」神様として崇拝されている。

豪華な桃山風社殿 神田明神 隋神門(昭和50年再建)

|

|

| 総朱漆塗り 神田明神 御社殿(昭和9年再建) | 朱塗り 入母屋形式 神田明神 鳳凰殿 |

|

|

| 境内の大黒様像と知恵の輪に結ばれたおみくじ | 大黒様にお払いを受ける人たち |

|

|

| 境内の恵比寿様像 海の仲間(イルカやタイやトビウオ)に守られて 木の葉に乗って大海原を渡られる 『えびす様』のお姿が造形されている。 |

銭形平次の碑 野村胡堂の名作「銭形平次捕物控」の主人公。 昭和45年12月、縁りの明神下を見下ろす地に 底辺を寛永通寶を形どって建立された。 |

|

|

神田明神末社の魚河岸水神社と日本橋際・乙姫広場にある日本橋魚市場発祥の地の碑

魚河岸の創設者森孫右衛門の子孫(佃島)によって江戸時代初期に、

大漁と海の安全、ならびに徳川家の武運長久を祈願して創建された。

日本橋の地を発祥とするとする築地魚河岸会、

その人々の守護神として篤いご信仰を集めている。

江戸時代には日本橋に魚市があり、初鰹の争奪戦が加熱していた。

史跡 湯島聖堂

(孔子廟と昌平坂学問所跡)

道路ひとつで神田明神の派手と喧騒の江戸を離れ

都心に残る静かな環境、

緑に包まれた石畳や石段、唐風の門、大成殿

湯島聖堂には静かな江戸が今に残る。

入徳門は1709年(宝永元年)に建てられた、切妻造りの木造門である。

|

|

唐風の杏壇門と孔子を祀る大成殿(昭和10年再建)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|